Билет на выставку в вашем городе

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ

Многие называют Ломоносова русским Леонардо да Винчи, поскольку формально между этими титаническими фигурами есть сходство – и тот, и другой были, что называется универсальными гениями. Однако сам великий русский учёный просил не почитать его «за Аристотеля, Картезия или Невтона».

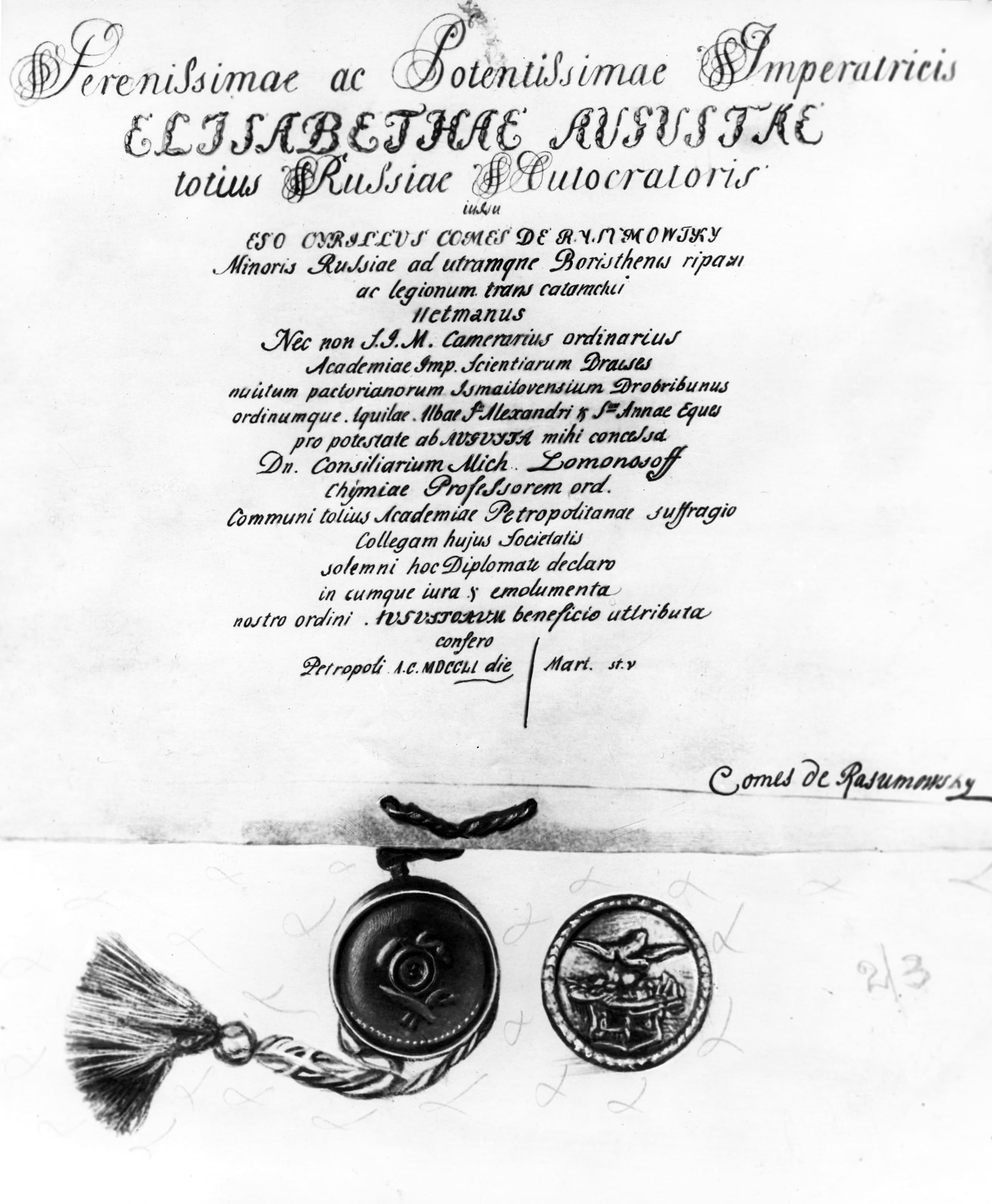

В XVIII столетии Россия вошла в условный «клуб великих держав». С русской армией и флотом после побед в Северной войне приходилось считаться. В промышленности и технологиях успехи тоже были налицо. Но в эпоху Просвещения требовались ещё и успехи в науках, а создание в 1724 году Академии наук было шагом догоняющего. Однако спустя пару десятилетий догоняющий внезапно стал лидером — благодаря Михаилу Васильевичу Ломоносову.

«Ломоносов обнял все отрасли просвещения… Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник».

Как он пришёл в науку, знают все. Сын двинского крестьянина, родился в 1711 году, в 1730-м прибился к рыбному обозу и отправился с ним в Москву. Затем Славяно-греко-латинская академия, бедность, насмешки однокашников над великовозрастным — 19-летним! — студентом.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Считается, что Ломоносов «боролся против засилья немцев». Это и так, и не так. Засилье он видел лишь в том, что некоторые из них не чисты на руку. Не побоялся бросить в лицо начальнику канцелярии Академии наук Иоганну Шумахеру обвинение в хищении гигантской по тем временам суммы — 27 тысяч рублей. Но когда его коллега Георг Вильгельм Рихман был убит электрическим разрядом, Ломоносов хлопотал о его семье перед фаворитом императрицы Иваном Шуваловым: «Исходатайствуй бедной вдове его или детям помощь до смерти. За такое благодеяние я буду больше почитать, нежели за своё…».

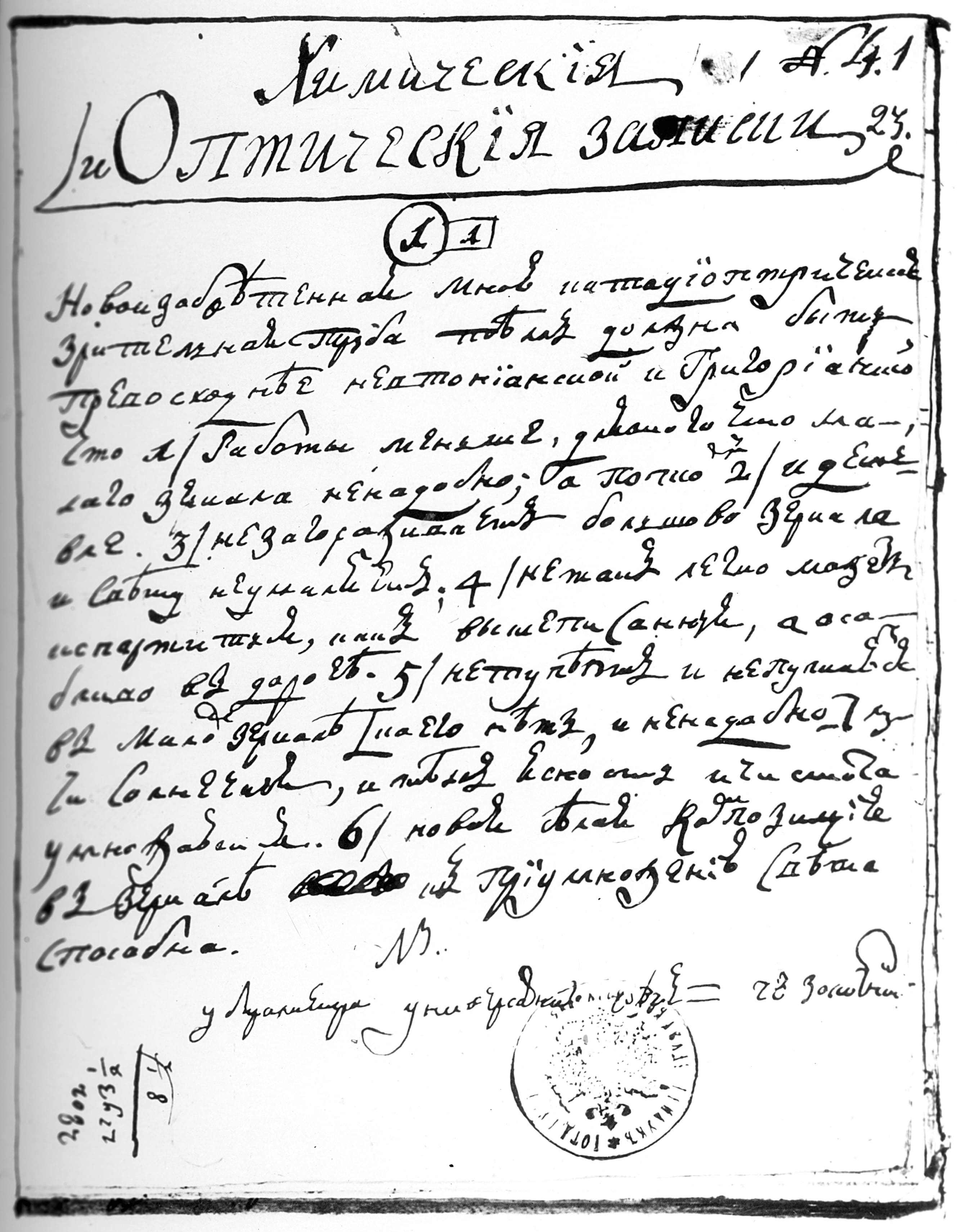

В 1739 году у студента, появляется фундаментальная работа: «Физическая диссертация о различии смешанных тел, состоящем в сцеплении корпускул». В ней были заложены главные положения того, что сделало Ломоносова безусловным лидером научной мысли своего времени. И не только своего. Его «всеобщий естественный закон» — предтеча молекулярно-к�инетической теории, лежащей в основе современной физики.

«Ломоносов по своим физическим воззрениям был лет на 100 – 120 впереди своих современников, и мы с удивлением знакомимся с его теориями, предложенными затем снова и принятыми наукой лишь во второй половине XIX века».

По большому счету все его достижения в науке, за исключением экономической географии, истории и гравиметрии, базируются на «всеобщем естественном законе». Скажем, удачный опыт 1760 года по приведению ртути, которая считалась жидким телом, в твердое состояние: тогда о приоритете русской науки, доказавшей, что ртуть — металл, в Европе сообщили почти все научные журналы. Или его «наука о стекле», зримым воплощением которой стали знаменитые цветные мозаики. Исходя из своей «корпускулярной философии», Ломоносов пытался ими доказать: все видимые человеком цвета являются смешением трех — красного, желтого и голубого. Кстати, современная цветная фотография строится на тех же принципах смешения тех же цветов.